- 홈

- 소개

- 뉴스

소개

뉴스

| [현장 취재] 봄에 찾아온 A.I. |

|---|

|

|

『튜링테스트 : AI의 사랑 고백』

필자는 이제 서울대 공전원에 들어온 지 3개월째 되는 새내기이다. 이 큰 캠퍼스에서 툭하면 길을 잃어버리기에 십상이라 얌전히 38동 건물과 식당만 오갔더랬다. 서울대의 위압감에서 서울대 구성원으로서 익숙해졌음을 과시하기 위해 한참 핀 벚꽃을 따라 여기저기 둘러보고 있더라니, 막 자하연을 지나 언덕길을 내려가는 길에 간판 하나가 내 눈에 깊숙이 박혀 들어왔다.

맨 처음 맞이한 것은 노쇠한 여인의 얼굴을 가진 로봇이었다. 늙고 힘이 없어진 여인의 얼굴에 기계의 몸체란 그로테스크하기까지 보였다. ‘나의 기계 엄마’ 라는 제목을 보자 복잡 미묘해졌다. 모성을 가진 기계라니 이 상반된 조합을 어떻게 받아들여야 하나? 그 얼굴을 찬찬히 보자니 친근함과 안쓰러움이 느껴졌다. 기계라도 인간을 위해 희생하다 노쇠한 모습이 인간과 기계의 경계를 허무는 듯한 모습이었다. 벌써 그 모습만으로 인간에 근접한 – 어쩌면 인간의 본성에 가까운 – 감정을 이끌어 내는 것 같았다.

『나의 기계 엄마, 노진아 작가』

『새 생산품과 페기물, 이덕영 작가』

벽에는 여러 점의 흑백 그림들이 걸려 있었다. 조금 전 인자한 희생을 가진 인간성이 사라지고 삭막함이 나타났다. 특히 펜의 날카로운 선은 삭막함에 차가움을 더했다. 인간 이란 존재를 생산되고 폐기되는 존재로 묘사하다니! 경쟁에서 살기위해 허덕거리고 지쳐가는 내 모습이 폐기된 저 몸체 중 하나가 아닐까 하는 생각에 몸서리가 쳐졌다. 어쩌면 우리는 AI보다 더 무감각한 존재가 되고 있는 것은 아닐까!

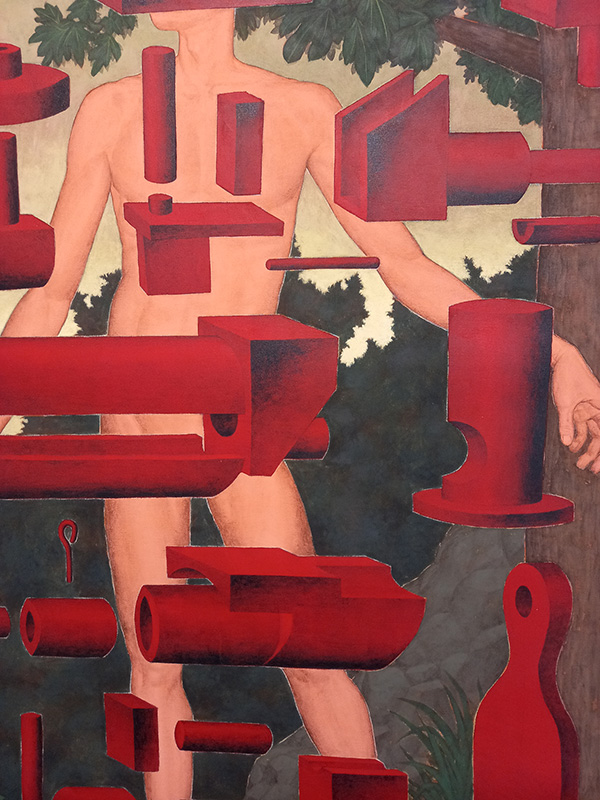

『신체가 있는 부품도, 이재석 작가』

몸을 돌려 다음 전시공간으로 향하다 벽에 걸려있는 커다란 그림은 이러한 삭막함에 쇠기를 박았다. 인체와 기계 부품의 배치는 인간이 기계가 되는 과정인지, 기계가 인간으로 만들어지는 과정인지를 혼동하게 만들었다. 인간과 기계 경계에 대한 혼란은 일본 애니메이션 「Ghost in the Shell (공각기동대)」의 한 대사를 떠 올리게 했다.

“인간이 인간이기 위해서는 부품이 결코 적지 않듯이 내가 나이기 위해선 놀랄 만큼 많은 게 필요해”

내가 나이기 위해 얼마나 많은 부품들을 장착하고 살아왔나. 아껴주지 못했던 부품들은 나를 위해 얼마나 희생했을까?

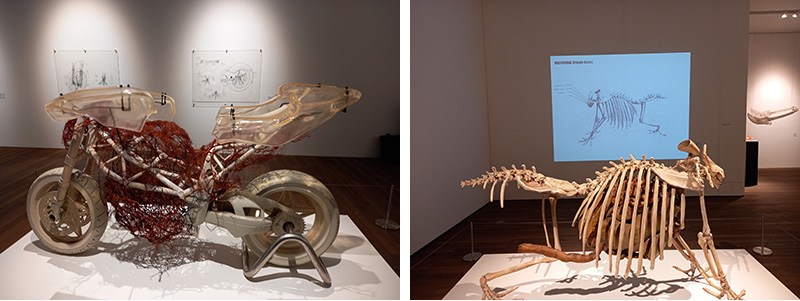

『머시니멀 뉴 세나와 머시니멀 블루탈레, 임동열 작가』

『프로메테우스의 끈, 정승작가』

돌아서서 다음 전시실로 들어서자 뱀과 같은 물체 – 이 존재에 붙일 이름이 떠오르지 않았다. -가 내 얼굴에 마주 닿았다. 그 뱀과 같은 물체는 나에게 반응하여 움직였다. 만일 내가 의식적으로 이 물체가 기계일 뿐임을 인지하지 않았다면 생명으로 착각할 수도 있었을 것이다. 그때 내 눈에 들어 온 것은 화분 속에 있는 식물이었다. 살아있는 것은 움직이는 것, 반응하는 것이 아닌 그 존재가 살아 있음으로 살아있는 생물이라는 것을 알게 되었다. 생물과 미생물은 이전의 분류기준 – 움직임과 정지, 나에게 대한 반응 – 로 판단할 수 없다는 것이었다.

공학전문대학원 7기 장호철 |